天水圍輞井圍本地小農夫:

天主教培聖中學與天姿作圍的交換日記

天水圍輞井圍本地小農夫:

天主教培聖中學與天姿作圍的交換日記

農具設計工作坊

從天水圍港鐵站乘坐的士出發,穿過高聳的屋苑與商場,駛進人煙稀少的天月路,大概需20分鐘車程才抵達位於天水圍市鎮與濕地公園北部的輞井圍。

偏偏連館長也笑說「入得黎,都唔知點行返出去」的偏遠村落,卻承載了天姿作圍的社區農場,以及一眾社區農夫的心血。

天拉吧「交換生活」項目首個工作坊「農具設計工作坊」,邀請天主教培聖中學學生踏進天水圍陌生鄰地,與天姿作圍一同為本地農夫設計實用而輕便的農具,開展為期一個月的「交換生活」。

創意領航:王天仁

交換媒介:實地體驗、設計草圖、交換日記

感覺紀錄:農具

參與團體:天主教培聖中學、天姿作圍

農具設計工作坊

從天水圍港鐵站乘坐的士出發,穿過高聳的屋苑與商場,駛進人煙稀少的天月路,大概需20分鐘車程才抵達位於天水圍市鎮與濕地公園北部的輞井圍。

偏偏連館長也笑說「入得黎,都唔知點行返出去」的偏遠村落,卻承載了天姿作圍的社區農場,以及一眾社區農夫的心血。

天拉吧「交換生活」項目首個工作坊「農具設計工作坊」,邀請天主教培聖中學學生踏進天水圍陌生鄰地,與天姿作圍一同為本地農夫設計實用而輕便的農具,開展為期一個月的「交換生活」。

創意領航:王天仁

交換媒介:實地體驗、設計草圖、交換日記

感覺紀錄:農具

參與團體:天主教培聖中學、天姿作圍

讓我們先作介紹

什麼是「交換生活」?

「交換生活」讓天水圍青少年與社區不同社群,藉著一同創作社區設計及參與式社區藝術,達至「交換視點」、「共同經歷」、「感覺生活」,讓他們能夠有不同層面的交換和交流生活經驗。

三方藝術協作

「農具設計工作坊」

天拉吧以「街坊 X 藝術家 X 機構」為項目核心,將天水圍的空間和生活以藝術角度呈現。

在「交換生活」的「農具設計工作坊」中,我們邀請天主教培聖中學體驗天姿作圍的務農日常,認識本地農業的社企模式,設身處地感受天水圍社區農作的生活節奏,再將所見所聞投入裝嵌,形成一件稚嫩卻實用的手工農具。

初踏泥濘

想像務農日常流程

第二堂:2023年11月13日(一)

星期一的困倦未有隨巴士帶進輞井圍,陪伴培聖同學踏上農地的情感,更多是困惑與好奇。

所謂「田務實習」,我們本來只期望讓學生踏踏泥土,走過田野,感受教科書中常提及,卻遙遠而陌生的「耕田」實感。畢竟常聽說Gen-Z世代嬌縱任性,不是「老人」(又稱為1999年前出生的人)可理解。要青少年走上田野?我們也擔心惹起不滿。

不過,在天姿作圍成員帶領下,培聖同學相當願意拔起野草,整理農具,執拾木塊石頭,認真地處理農務。

「交換生活」核心要素在於心態與場景交換,當中培聖中學學生走進社區農場的體驗,或天姿作圍在農野間「招呼」同學,相互之間都是交換彼此習慣與心態的過程。

兩小時的田野體驗結束後,培聖同學就要開始挑戰為社區農場設計農具,改善農耕環境。

設身處地

從實際農務角度出發

設計實用農具

製作日程:2023年11月18日至27日

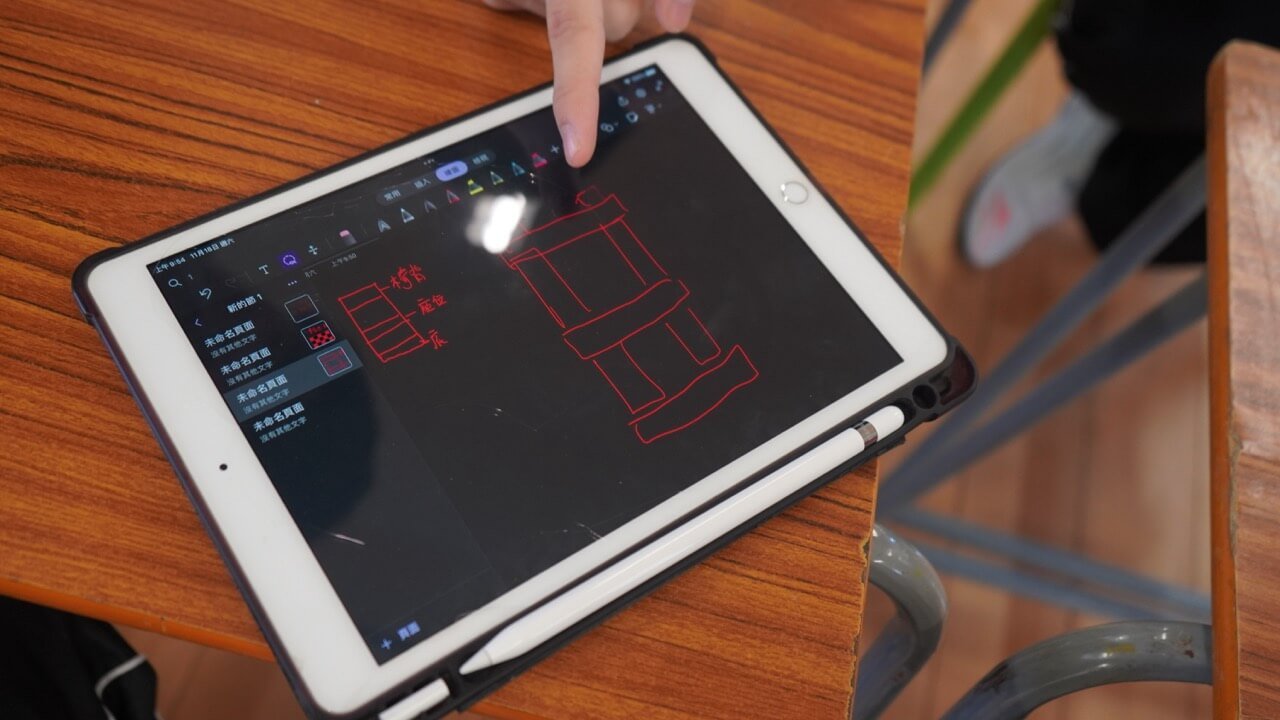

輞井圍農地不如家中暖窩,長年日曬雨淋,冬寒暑熱,以及眾多田地常見蟲害,學生要為社區農場設計兼備功能、耐用、輕便且美觀的農具,並不簡單。因此,繼第一次課堂及田務實習後,培聖同學隨即向導師王天仁求教木工技巧,著手設計嶄新農具。

萬事起頭難,要學生設身處地,零基礎下設計便於農耕的工具,實屬強求。因此,我們邀請天姿作圍社區農場的農夫來到學校,分享不為人知的務農辛酸,親自為學生指點迷津,使培聖同學進一步了解,上次眼見未能知的農耕細節。

觀察,再聆聽,交換彼此視點,從而創造生活故事。

香港人常說「慣咗就無事」,農夫習慣的腰痠背痛,是培聖同學期望改善的難題。為此,培聖同學設計了置放工具的儲物架,以及適合田野間小休的矮木凳。

不新奇,卻好使。木掛架耐用可靠,讓農夫輕鬆掛上各種工具;儲物架配備厚實層架,層層疊高後,不怕下雨水浸損害農具,亦能提升儲物空間;木凳矮細,主打輕便,田間任何一處皆可用,無須再為小休片刻再多走動。

髹上光油,就能防水防潮;螺絲鎖緊,自然耐用可靠。整整一個月的農具設計過程,憑藉天姿作圍與導師王天仁的細緻指導,不依賴北歐風格的裝嵌說明書,培聖同學也能親手造出一套農具。

如今,中學早已停辦木工課,難得機會讓同學試著鋸木材,擰螺絲,親手創造的實感比起按按鈕就能生成的數碼體驗更投入。

最終交換

本地農生活故事

農具設計工作坊成果展示:2023年12月4日(一)

設計者與使用者的關係相互影響:如何在有限資源與知識內,設計出適合農耕的工具?我們期望學生掌握的重點不在於成果本身,而在於轉換視點,為人設想的溝通過程。

「農具設計工作坊」成果展選在社區農場舉行,目的是讓成果回到場景,親身感受過去一個月的努力是否匹配實際用家體驗,亦為培聖同學提供最後一次調整成果的機會。同時,成果展也讓農夫與天姿作圍能夠聽取學生想法,在平凡的農具背後,細節才見心思。

本地農耕風潮湧動,不少年輕人都懷抱熱情與知識,膽大心細地走進香港鄉郊,試圖尋回工業化前的水土風情。天拉吧的農具設計工作坊以農具切入,與培聖中學同學一同開墾不被重視的豐腴文化土地,以此開拓跨領域的溝通思維,從本質改善天水圍社區的人文深度。

「耕田」聽似古舊,實質正發生於你我身旁,就如「視點」與「場景」二字看似陌生,換句話說,我們只是談天說地,聽聽你的故事而已。如此,便是「交換生活」。

交換·本地農生活故事

透過由零到一的農具製作及實地考察,「交換生」嘗試代入農夫的視角,尋找更多本地農務可能性。

透過來回溝通與討論,年僅十餘歲的「交換生」也能發掘不存在於書本的全新農務知識與技巧。確實,農務在現代日常生活派不上用場,卻是讓「交換生」共同感覺天水圍社區獨特魅力的新體驗。